|

Euskirchens Tuchmacher und ihre Arbeiter |

|

|

|

Von Heinz Küpper |

|

|

|

|

|

|

|

III. Von der „Ackerstadt“ zum „Fabrikschlot“ |

|

Wollte und könnte man die rd. 150-jährige Geschichte der Euskirchener Tuchindustrie mit ihren Aufstiegen und Niedergängen bis auf den heutigen Tag graphisch darstellen, so ergäbe sich eine Linie, die einer Säge mit vielen unregelmäßigen spitzen Zähne gliche. Die Sägelinie scheint zum Schicksal dieser Industrie zu gehören. Trotzdem wächst und festigt diese sich stets und, was uns hier am meisten angeht, die Menschenordnung in den Betrieben und das innere Verhältnis von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer hängen fast gar nicht von dieser Sägelinie ab. Sie gestalten sich vielmehr in einigen großen Schüben um und haben Teil an der großen Beharrungskraft der Kleinstadt. |

|

|

|

Die handwerklichen Familienbetriebe |

|

Über die Anfänge im 19. Jahrhundert hat der Bürgermeister Boener uns schon unterrichtet. Renelt gibt für das Jahr 1818 die erste konkrete Zahl an: „In Euskirchen waren 38 Tuchmacher-Familien (von Renelt gesperrt) ansässig, die zusammen jährlich 30.000 Ellen Tuch herstellten.“ (S 12). Im Jahre 1824 setzen die „jährlichen Hauptverwaltungsberichte“ (Stadtarchiv A 138) ein, die für die folgenden zwei Jahrzehnte unsere Hauptquelle bilden. Boener berichtet von einer fortwährenden Blüte der Tuchfabriken, deren Qualitätsarbeit und Billigkeit gerühmt werden. „Jedoch hat nur ein einziger unter diesen kleinen Fabrikanten, die alle zusammen ca. 50 Stühle in Betrieb gesetzt haben, es gewagt, seit einem Jahre die Frankfurter Messe mit seinen Waaren zu beziehen und dieselben gegen Wolle umzutauschen. Man sieht, daß in der Mentalität dieser Leute der Handwerker den Unternehmer noch überwog. Zu einem ähnlichen Schluß kommt Renelt, wenn er vom Jahre 1826 berichtet, daß elf „Fabrikanten“ eine Aufforderung, sich an einer in Berlin stattfindenden „Kunstausstellung vaterländischer Fabrikat“ zu beteiligen, zunächst annahmen, dann aber „im letzten Moment bestimmt wurden, ihre Anmeldung zurückzuziehen.“ (S 12). Renelt geht sogar so weit, zu meinen, die Euskirchener Tuchmacher hätten sich damit selbst um einen frühzeitigen Aufschwung ihrer Industrie gebracht. Das bewiese wieder einmal, daß eine wirtschaftliche Entwicklung nicht zwangsläufig aus vorhandenen günstigen Voraussetzungen folgt, sondern menschliche Träger haben will, die einen Aufschwung überhaupt wollen müssen. |

|

|

|

|

|

Moderne Tuchfabrik im Zentrum der Stadt

|

|

|

|

Doch schon bald zeigen sich die ersten verändernden Wirkungen in der ländlich eingebetteten Stadt. 1827 schreibt Boener unter der Rubrik Sittlicher Zustand; „Sowohl die Ackerleute als auch die Handwerker und Tagelöhner sind arbeitsam, wie gesagt reinlich und gut gekleidet, gute Hausväter, treue Ehemänner und im Durchschnitt streng religiös. Was den Punkt des Trinkens an Sonntagen und auch zuweilen an Montagen anbelangt, geht es in Euskirchen, wie fast in allen Fabrikorten, wo die Trinkgelage ziemlich oft mit blau gefärbter Haut, Confusionen, Ohrfeigen oder Beschimpfungen sich endigen.“ Euskirchen empfindet sich also schon als „Fabrikort“. Aber wie diese Fabriken aussahen, zeigt uns die anläßlich der Berliner Ausstellung aufgesetzte Liste der elf Tuchmacher, die uns genauen Bericht über deren „Etablissements“ gibt. Sie ist bei Renelt im Anhang des Buches abgedruckt. Danach arbeiteten von den elf Tuchmachern acht auf je zwei Webstühlen und hatten durchschnittlich beschäftigt: „Vier Gesellen und drei theils Lehrlinge und theils Spuljungen“, also sieben Mann. Den stärksten Betrieb besaß der uns schon bekannte Johann Schiffmann mit vier Stühlen und „neun Gesellen und sieben theils Lehrlinge und theils Spuljungen“, also sechzehn Mann. Dazu bestanden um diese Zeit in und mehr noch um Euskirchen herum mehrere (vgl. Renelt S. 39 f.) hilfsgewerbliche Anlagen, also Färbereien, Walkereien usw., die aber kaum mehr Menschen je Einzelbetrieb beschäftigt haben dürften als eine durchschnittliche Weberei. Das sind alles noch handwerksmäßige Betriebe, in denen der Inhaber als Meister mitarbeitete, und man darf annehmen, daß die „Gesellen“ in der Weberei sich die Tagelöhner in den hilfsgewerblichen Anlagen sich nicht als Proletarier fühlten. Ihr Unterschied zum Hauptteil der Bevölkerung bestand aber darin, daß sie eben keine „Ackerer“ mehr waren im Gegensatz auch zu ihren Meistern. |

|

|

|

Die Loslösung der Arbeiter vom Ackerbau |

|

Doch auch hier zeigt sich ein Wandel, daher wohl „Fabrikort“, und im selben Jahresbericht heißt es nach ausführlicher Schilderung der landwirtschaftlichen Verhältnisse, nicht recht begründet und in dem amtlichen Bericht seltsam klingend, der Ackerbau sei, „von innen so hart betroffen“, daß man wünsche, '“die Zeit Josephs in Egypten möge nicht ferne mehr seyn.“ Eine gewisse Begründung dafür haben wir schon kennengelernt in der eingangs zitierten Stelle aus diesem Jahresbericht von 1827, die die Loslösung vom Boden seit 1800 beschreibt. Jedoch dieser Stelle wird sehr bezeichnend hinzugefügt: „Durch die im Jahre 1808 und später stattgehabte Einführung der Spanischen Schaafe, und der Spinn- und Tuchscheermaschinen ist sowohl dem Ackerbau als auch den Fabrikanten eine große Wohltat erwachsen.“ Also die Einführung der Maschinen in der Tuchindustrie fördert auch den Ackerbau! Neben dem gesteigerten Wollbedarf erklärt sich das daraus, daß die Landwirte nun die sogenannte Karden- oder Weberdistel anbauten, die zum Rauhen des Tuches benutzt wird, auch heute noch in den modernsten Fabriken. Heute wird sie aus Südfrankreich importiert. Landwirtschaft und Tuchindustrie haben überhaupt im Euskirchener Raum bis tief in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in empfindlicher Wechselbeziehung gestanden, aber schon um 1830 hat der Loslösungsprozeß eingesetzt, der die Struktur der Bevölkerung ändern sollte, indem er noch nicht so sehr die Arbeitgeber als vielmehr die Arbeitnehmer von Grund und Boden löste. Der Bericht des Bürgermeisters zeigt uns, wie das vor sich geht. „Die Ackerer“, heißt es da, „thaten ihre Kinder zu den wenigen Tuchmachern in die Lehre.“ Das ist der nach der Anschauungs- und Ausdrucksweise des Handwerkers - eine andere gab es dafür nicht - beschriebene Übergang aus den alten Bindungen an den Boden in die neue Lebensform des Industriearbeiters. Die Ursache für diesen Übergang ist in Euskirchen nicht ein unmittelbarer Zwang, wie der Bericht deutlich aussagt und wofür auch spricht, daß die Ackerer nicht selbst in das Tuchmachergewerbe eintraten, sondern ihre Kinder unter voller Wahrung der alten Autorität „in die Lehre thaten“. Aber diese Kinder der Ackerer sind keine reinen Handwerksgesellen mehr, sie wohnen ja zum großen Teil nicht mehr im Hause des Meisters - Werkraum und Lebensraum sind nicht mehr identisch -, sie gehen zur Arbeit „in die Fabrik“. Das sind aber hinwiederum keine Fabriken im heutigen Sinn, wie wir sie sahen. Sie unterscheiden sich jedoch von den Handwerkstätten dadurch, daß der Meister schon Tage- und Stücklohn auszahlt, daß es schon Kinderarbeit gibt, wie wir sehen werden. So nehmen diese ersten Arbeitnehmer des Euskirchener Tuchmachergewerbes eine seltsame Zwischenstellung ein. Im Jahresbericht von 1828 heißt es: „Das Fabrikvolk in Euskirchen, Knechte und Mägde ...“ Diesmal ist die Bezeichnung für die Arbeiter aus der Welt der Ackersleute genommen, von wo sie ja herkommen. Das Neuartige des Standes wird verspürt, man bezeichnet ihn einmal so, einmal so, man hat noch keinen Namen dafür. |

|

|

|

Die ersten Unruhen |

|

Die Betroffenen selber, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, scheinen sich auch in dem neuen Verhältnis praktisch noch nicht zurechtgefunden zu haben, denn der Bericht fährt fort: „Nur das Fabrikvolk, Knechte und Mägde verdienen nicht ganz dies Lob (das der übrigen Einwohnerschaft wegen ihrer Bravheit gespendet wird. Anm. d. Verf.), da sie rücksichtlich der Unfolgsamkeit gegen ihre Brodherrn fast täglich Veranlassung zu polizeilichen Klagen geben.“ Man darf annehmen, daß die „Brodherrn“ die unbedingte alte patriarchalische Autorität in Anspruch genommen haben - und die Polizei gibt ihnen stets recht -, während ihre Arbeiter unklar die Neuartigkeit des Verhältnisses empfunden und betont haben mögen. Allerdings folgert der Bürgermeister ganz anders: „Überhaupt wird der Bahrlohn diesen Leuten zu reichlich bezahlt, und allein deswegen stellt sich Üppigkeit, Ungehorsam und Verschwendung bei denselben ein.“ Dieser Satz ist frappant. Er enthält eine Grundansicht des protestantisch-kalvinistischen Arbeitsethos, die seit langer Zeit in westeuropäischen Industriezentren besonders in England von Unternehmern sehr einseitig ausgelegt und zum ausgeprochenen Elend der Arbeiter praktiziert wurde. Es ist aber schwerlich anzunehmen, daß unser Bürgermeister Boener, den seine Berichte als einen rechtschaffenen, im Grunde gütigen, ja humorvollen, wenn vielleicht auch der Industrie abholden Mann charakterisieren, diesen Satz aus einer Theorie entnommen hat. Wahrscheinlich hat er auch praktisch recht gehabt, in den Polizeiakten dieser Jahre nehmen tatsächlich die Saufgelage, Schlägereien und „Schwärmereien“ der Tuchmacher einen beachtlichen Raum ein. Die Gesellen mußten allerdings auch auffallen in der braven Stadt: um acht Uhr war Polizeistunde. Freilich handelt es sich bei diesen ungezügelten Leuten, wie aus dem Jahresbericht von 1831 hervorgeht, „aber auch nur um die ausheimischen hier arbeitenden Handwerksgesellen“, die „ein minder zartes Gewissen wie die Landleute“ hätten und „auch sich einer unregelmäßigeren Lebensweise“ hingäben, „da die hier geborenen meistens bei den Eltern wohnen, dieselben unterstützen und von ihnen noch immer (von mir gesperrt!) unter gehöriger Obhut gehalten werden.“ Die Zahl dieser „Ausheimischen“ kann nicht sehr groß gewesen sein, daß aber „diese Burschen“, wie es 1829 heißt, so sehr in der Stadt auffallen, wo „die einheimische männliche Jugend fast ausschließlich bei den Fabriken beschäftigt“ ist, zeugt doch dafür, wie wenig bruchartig sich die Mentalität und die soziale Struktur in Euskirchen änderte. Weiter heißt es 1829 denn auch: „... doch leben die meisten (Euskirchener) noch von dem Ackergeschäft“, ein seltsamer, aber bezeichnender Widerspruch in dem „Fabrikort“. Ein Blick auf andere Tuchindustriezentren zur gleichen Zeit zeigt ein völlig anderes Bild. In England wuchs aus der „Inzucht“ der ersten schon die zweite Generation des ausgesprochenen, wurzellosen Proletariats heran, das schon seit Jahrzehnten am mechanischen Webstuhl arbeitete (vgl. Michel). In Aachen ereignete sich 1830 der erste Arbeiteraufstand, den Gertrut Startz ausdrücklich als „Verzweiflungstat der früheren Meister und Gesellen gegen das sie entrechtende Industriesystem und die Willkür vieler Arbeitgeber“ (S. 6-7) kennzeichnet. Für so etwas ist im Landstädtchen Euskirchen noch gar keine Voraussetzung vorhanden. Hier gibt es erst seit 1829 die Bezeichnung „Fabrikarbeiter“, die nach Beoner „hier wie in der ganzen Welt nicht unter die solidesten Leute gezählt werden.“ |

|

|

|

|

|

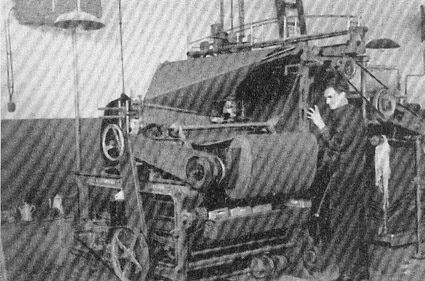

In der Endphase der Produktion, an der

Wickelmaschine (das „Stück“ 30-40 m Länge)

|

|

|

|

Kinderarbeit und soziales Bewußtsein |

|

Doch der Umwandlungsprozeß geht hier, wenn auch verhältnismäßig friedlich, so doch unaufhaltsam weiter. Ein eindringliches Zeichen dafür ist die Kinderarbeit, der Boener 1828 schon in seinem Bericht unter „Schulwesen“ zwei Seiten widmet, die ihm Ehre machen. Es heißt darin, daß die Kinder vom achten und neunten Lebensjahr an in den Fabriken arbeiten für einen Taglohn von 2 Silbergroschen und 6 Pfenningen, weil die Eltern - und das sind im Gegensatz zu den „üppigen“ Gesellen die einheimischen Arbeiterfamilien - das Geld zum Leben brauchen und weil anderseits auch die Fabriken, „wie alle größeren Fabriken'“, schreibt Boener, „die Kinder nicht entbehren können“. „Sowie nun das Fabrikwesen Fortschritte macht, desto mehr Kinder werden zur Verrichtung der kleineren Arbeiten verwendet und dem Schulbesuch entzogen, was sich auch, wie gesagt, nicht füglich abändern läßt, da die tägliche Nahrung das erste Bedürfnis aller Menschen ist“. Wir kennen die Bestrebungen des preußischen Staates zur Beschränkung der Kinderarbeit, die 1839 schon Gesetzeskraft erhielten und doch nicht wirksam wurden, und wir dürfen es auch dem Euskirchener Bürgermeister glauben, daß er guten Willen hat, den Kindern zu helfen. Er schlägt die Einrichtung einer Sonntagsschule vor, „denn diese Kinder“, schreibt er, „welche an Werktagen von morgens frühs bis abends acht Uhr arbeiten müssen, wenn die Webstühle, wofür sie spulen, und die Raumaschinen, wofür sie Kardendisteln fegen müssen, nicht still stehen sollen, dem Schulunterricht nicht beiwohnen können, so ganz ihrem Schicksal überlassen, ist auch so ganz nicht recht, und schwer zu verantworten.“ Man sieht, wie dieser verantwortungsvolle Mann in seinem Bereich die Mißstände erkennt und ihnen begegnen will. Aber ein allgemeines Bewußtsein davon scheint bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern noch nicht vorhanden zu sein. Das den alten Formen gemäße soziale Gewissen löst sich mit diesen auf, uns alles Neue ist noch im Fluß. Merkwürdig steht Altes und Neues nebeneinander. Noch hängt der Tuchabsatz von der Stabilität der Fruchtpreise ab. Davon versucht man nun loszukommen, indem der Landrat Verhandlungen mit dem Kriegsministerium „Militair-Oekonomie-Departement“ führt, um den Euskirchener Tuchmachern Militäraufträge zu verschaffen. Man will ausdrücklich die junge Industrie von der Ernte in der Landschaft unabhängig machen, Wirtschaftlich denkt man schon moderner, aber für soziale Fragen hat man noch kein Organ. Dieser erste Versuch 1828, Militärtuchaufträge nach Euskirchen zu lenken, scheiterte; später werden sie das Gesicht der Euskirchener Tuchindustrie bestimmen. |

|

|

|

|

|

Entnommen: Heimatkalender für den Kreis Euskirchen 1955 |