|

Euskirchens Tuchmacher und ihre Arbeiter |

|

|

|

Von Heinz Küpper |

|

|

|

|

|

|

|

IV. Der Beginn des „Maschinenwesens“ |

|

|

|

Arbeiterentlassungen. Vom Handwerker zum Unternehmer |

|

Bald jedoch trat etwas ein, das wie nichts die veränderten sozialen Verhältnisse kennzeichnet. Die führenden Euskirchener Tuchmacher hatten bisher wie auch später immer ihre Maschinen auf einem für Deutschland modernen Stand gehalten, was in jener und der nächstfolgenden Zeit sicher mehr aus Gründen der handwerklichen Qualität denn der unternehmerischen Expansion geschah. Im Jahr 1829 aber wird im Bürgermeisterbericht eigens, wenn auch ohne Stellungnahme vermerkt, daß sich sechs „Fabrikanten“ je eine „vermittels eines Schwungrades betriebliche Tuchscheermaschine“ angeschafft hätten, so daß sie nun von 34 Arbeitern an diesen Maschinen die Hälfte, als 17 einsparten. Anscheinend meldet Boener das mit Genugtuung über den wirtschaftlichen Aufschwung. Abe schon zwei Jahre später, 1831, schreibt er: „In industriöser Hinsicht ist blos zu bemerken, daß die Cilinder Tuchscheermaschinen ... sich ziemlich stark vermehren, was zwar den Fabrikanten großen Nutzen bringen mag, jedoch aber auch viele Menschen außer Brot setzt. Überhaupt scheint es mir, daß das Maschinenwesen sehr nachtheilig auf die ärmere Klasse einwirkt.“ Das Wohlergehen des Arbeitgebers und das des Arbeitnehmers und nun also im Gegensatz zum Handwerk zwei verschiedene Dinge geworden. Auch äußerlich beginnen die „Tuchfabrikanten“ sich nun durch einen höheren Lebensstandard von den Ackersleuten abzuheben, wie Boener 1829 schreibt, wenn alle Stände der Stadt auch noch lange ineinander übergehen. Für die Arbeiter tritt zum erstenmal die bitterste Form der „Fremdbestimmung“ (nach E. Michel) zutage: Ihre wirtschaftliche Unselbständigkeit und Abhängigkeit vom „Brodherrn“. Nun darf man sich, wiederum gesagt, all dies in Euskirchen nicht als einen ruckartigen Umschwung vorstellen. Noch und noch lange herrschte das Preiswerk mit seinen patriarchalischen Arbeitsformen vor und wirkte auch in die Menschenordnung der vereinzelten Manufakturen hinein. Noch nennen sich alle Tuchmacher „Fabrikanten“, eine klare Differenzierung innerhalb der Arbeitgeberschaft ist noch nicht eingetreten. Die größeren Tuchmacher schufen sich nicht etwa ihre Betriebsformen aus einer veränderten Mentalität heraus, sondern treten in das „Maschinenwesen“ mit der allen gemeinsamen handwerklichen Gesinnung und Befähigung hinein. Sie fühlen sich noch immer nicht als Kauflaute: noch 1843 und 1844 kann man sich nicht entschließen, in Aachen und Berlin stattfindende Gewerbeausstellungen zu beschicken (Renelt S. 16). Dagegen wandern zur gleichen Zeit viele junge Weber ab, um in anderen Tuchindustriezentren wie Montjoie, Eupen, Verviers und Sedan sich im Handwerklichen zu vervollkommnen und dann nach Euskirchen zurückzukehren (Renelt S. 16). Zum Handwerk gehört jedoch immer ein unternehmerisches Element, das sich bei den Euskirchener Tuchmachern allerdings nur im kleinen Rahmen der Stadt und ihrer näheren Umgebung auswirkt. Renelt schreibt: „Bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts waren die Kram- und Jahrmärkte wohl das ausschließliche, bis Mitte der 50er Jahre noch das hauptsächlichste Absatzgebiet für die Euskirchener Tuchmacher. Aber eben dieser kleine Rahmen erhielt den Handwerkern die wirtschaftliche Selbständigkeit und bildete das Fundament für den Ausbau einer Industrie, die sich nicht in wenigen großen Unternehmen zentralisierte, sondern bis tief in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts von vielen Unternehmern getragen wurde, wobei sich allerdings die großen von den kleinen rasch abhoben. Doch bleiben wir noch im Jahre 1831 und lassen Bürgermeister Boener noch einmal zu Wort kommen: „Der hiesige Tuchfabrikant Peter Cornelius Ruhr hat in seiner Wollspinnerei, welche durch das Wasser in Bewegung gehalten wird, eine Rauh- und Messerscheermaschine angelegt, wodurch bedeutende Appreturkosten erspart werden. Dieser Mann beschäftigt über 50 Menschen und gibt mancher zahlreichen Familie Brod.“ Man sieht, einen wie großen und positiven Eindruck diese rasch entstandene Manufaktur (Ruhr war in der Liste von 1828 noch mit 14 Arbeitskräften angegeben) auf die Gemüter machte. Von vornherein geht in der Tuchmacherei die Mechanisierung von den Hilfsgewerben aus und nimmt den zentralen Arbeitsvorgang, das Weben, noch lange aus. Dem entspricht auch sicher eine Differenzierung innerhalb der Arbeitnehmerschaft zwischen den Webern, einigen Facharbeitern der Hilfsgewerbe und der Masse der Taglöhner, die die hilfsgewerblichen Maschinen bedienten. Die ersteren bleiben mehr in einem handwerksmäßigen Verhältnis zu ihren Arbeitsherren, also ihnen gesellschaftlich angenähert. Im gleichen Bericht Boeners heißt es noch, und nun eindeutig, daß ein Drittel der Stadtbevölkerung vom „Fabrikwesen“ lebe. |

|

|

|

Ende der Kinderarbeit, Kleinstädtisches gegen proletarisches Bewußtsein |

|

Mit dem Jahre 1831 hören die Hauptverwaltungsberichte Boeners auf. Sie werden 1838 von einem neuen Bürgermeister Wierz wieder aufgenommen, sind nun aber viel dürrer, fragebogenartig angelegt, ohne dadurch an sachlicher Genauigkeit zu gewinnen. In der Zwischenzeit hat sich nach Renelt der Aufschwung in der Tuchindustrie fortgesetzt, der bis Mitte der 40er Jahre dauert (S. 17). Wierz berichtet 1838 von einer „tagtäglichen Vervollkommnung der Maschinen“, die aber „nur den größeren Fabrikanten möglich“ sei. Die Differenzierung in der Arbeitgeberschaft hat nun auch begonnen, und zwar auf der Basis der technischen Betriebserweiterung, nicht im kaufmännischen Sinne. Im Jahre 1842 wurden in den Wollspinnereien durch neue Maschinen „jugendliche Arbeiter“ entbehrlich und entlassen. 1845 schreibt Wierz dann von der Tuchindustrie: „ ... keine Fortschritte ... Nur ist eine Vorrichtung ins Leben getreten, in Folge deren das Spulen des wollen Garns überflüssig geworden und mehr junge Arbeiter, namentlich die sogenannten Spuljungen, entbehrt werden, was in jetziger Zeit ein harter Schlag für manche Familie ist.“ (Stadtarchiv A 138). Das sind wahrscheinlich die „Spuljungen“, um deren Schicksal sich Bürgermeister Boener im Jahre 1828 gesorgt hatte. Ihre Befreiung von der Fabrikarbeit wird nun 1845 amtlicherseits sogar bedauert, ganz zu schweigen von der Auffassung der bedrängten Eltern. Wir entnehmen aus der Tatsache, daß die Interessen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in einigen Punkten fortschreitend auseinandertraten, daß trotzdem ein deutliches Bewußtsein für die sozialen Probleme noch nicht ausgeprägt war. Gewiß wurde Not gesehen und man versuchte auch unzulänglich, ihr gerecht zu werden (vgl. Renelt S. 81), aber in der Industrie selbst überwog noch die handwerkliche Auffassung, die die auffälligen neuen Erscheinungen wie Fremdbestimmung, Maschinenwesen, Kinderarbeit usw. jahrzehntelang anwachsen ließ, ohne ihre Bewältigung zu versuchen. Wie weit es so gekommen war, zeigt sich in der Notzeit des Jahres 1846, aus dem Renelt uns einen bürgermeisterlichen Bericht übermittelt (S. 81 f.): „Eine Angabe über die Ausgaben der Arbeiter für ihren Haushalt, für Kleidung und Wohnung pp. hat nicht ermittelt werden können, vielmehr stellte sich allerseits das Bedenken auf, wie ein - auch nur kümmerliches - Durchkommen dieser Leute möglich ist, zumal wenn deren Familien etwas stark sind.“ Es folgt dann eine eingehende Beschreibung des sehr ärmlichen Lebensunterhalts dieser Leute: „Die Tagelöhner verdienten noch etwas Geld nebenbei bei den Erntearbeiten. Rindfleisch wurde nur einmal im Jahre, zur Kirmes gegessen. Dann schließt der Bericht: „Überhaupt darf der Taglöhner auf dem Lande sich weit glücklicher schätzen als der Fabrikarbeiter am hiesigen Orte und wohl im Allgemeinen, indem die Mehrzahl derselben nicht das Mindeste Eigenthum und selten eigene Wohnung hat. Ein Umstand, der auf dem platten Lande wohl zu den Seltenheiten gehört. Wie diese Fabrikarbeiter, die immerhin früh heirathen, und durchweg zahlreiche Familie haben, sich und die Ihrigen durchzubringen vermögen, muß stets ein Rätsel bleiben.“ Der Loslösungsprozeß der städtischen Arbeiter von Grund und Boden ist nun vollendet. |

|

|

|

|

|

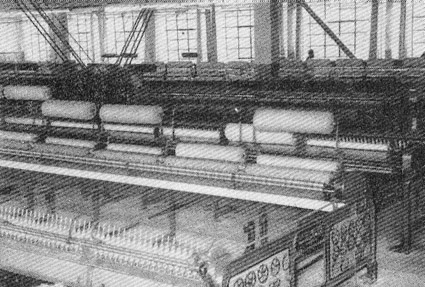

Blick auf die Selfaktoren, auf denen das von den Krempelsätzen kommende „Urgarn“ weiterverarbeitet wird |

|

|

|

Jetzt hat Euskirchen eine ausgesprochene Fabrikarbeiterschaft, der man den Namen Proletariat beizulegen versucht wäre. Aber gewichtige Gründe sprechen dagegen. Einige habe ich schon dargelegt: die starke Durchsetzung der Arbeitsverhältnisse mit handwerksmäßigen Elementen, so z.B. die weitgehende Bindung an den einen teilweise erlernten Beruf; dann die Tatsache, daß der allgemeine Notstand nicht durch Ausbeutung verursacht war, sondern daß die Arbeitgeber selbst sich in den größten Schwierigkeiten befanden. Ferner hatten die Arbeiter in der Stadt zwar ihren Anteil an Grund und Boden, aber nicht ihre genaue, örtliche Heimat selbst verloren, und dazu kam schließlich wieder die beharrende Mentalität der Kleinstadt, die sich in Religiösität, geordneten Familienleben und dem Sinn guter Nachbarlichkeit bekundete. Das sind alles Bindungen, die das ausgesprochene Proletariat verloren hat. Außerdem darf man die relativ kleinen Verhältnisse nicht vergessen: 1852 gab es in Euskirchen 3 Tuchfabriken mit zusammen etwa 100, ferner 39 „Tuchfabrikanten“ mit zusammen über 200 Arbeitern und 2 „Schönfärbereien“ (nach Renelt S. 19). Die Einwohnerzahl betrug 3592 Seelen (nach Stadtarchiv, Akte 4117). |

|

|

|

|

|

Entnommen: Heimatkalender für den Kreis Euskirchen 1955 |